Vendredi le 1er juin. Vol. 6, no. 17

labibfranco.canalblog.com

PAGE 1

La pauvreté a le visage

d'un enfant

Éric Desrosiers, Le Devoir (30-05-12)

Vingt ans après ses belles promesses, le Canada est au même point en matière de lutte contre la pauvreté des enfants.

Le Canada fait piètre figure parmi les pays riches en matière de lutte contre la pauvreté des enfants, déplorent les Nations unies. Il arrive au 24e rang sur les 35 pays étudiés par l’UNICEF dans un rapport qui rappelle aux gouvernements que ce problème grave n’est pas une fatalité.

En 2009, 13,3 % des Canadiens âgés de moins de 18 ans vivaient dans une famille dont les revenus étaient inférieurs à la moitié du revenu médian national, dit le rapport dévoilé hier et intitulé « Mesurer la pauvreté des enfants ». Cette proportion est pratiquement identique à ce qu’elle était en 1989 (13,7 %) lorsque le Canada s’était engagé à éradiquer ce mal avant l’an 2000, et se révèle supérieure au taux de pauvreté dans l’ensemble de la population (11,4 %). Ce résultat permet au pays de se classer devant des nations comme le Japon (27e avec 14,9 %), l’Italie (29e avec 15,9 %) et les États-Unis (avant-dernier avec 23,1 %). Il le laisse toutefois bien en dessous de la moyenne des pays étudiés (11,5 %) et à des années-lumière des meilleurs, comme l’Islande (1er avec 4,7 %), la Finlande (5,3 %) et tous les autres pays d’Europe du Nord (7,3 % ou moins). L’Allemagne (8,4 %), la France (8,8 %), l’Australie (10,9 %) ou encore le Royaume-Uni (12,1 %) font aussi tous mieux que lui.

« Au Canada, la pauvreté a le visage d’un enfant, a déclaré David Morley, président et chef de la direction d’UNICEF Canada. Cette situation est inacceptable. Il est grand temps pour le Canada de faire des enfants une priorité lors de la planification des budgets et de l’utilisation des ressources nationales, et ce, même en périodes économiques difficiles. » Le portrait de la situation, ici comme ailleurs, serait probablement plus sombre encore si les données les plus récentes ne remontaient pas à 2009, a remarqué en entretien téléphonique au Devoir Lisa Wolff, l’une des expertes de l’UNICEF au Canada, la crise économique ayant fait son œuvre. « Cette absence de statistiques récentes est un signe de notre manque d’intérêt pour ce problème. On mesure l’économie chaque trimestre, on pourrait bien en faire de même avec la pauvreté au moins une fois l’an. »

Il n’en va pas seulement d’une question de justice et de solidarité, rappelle l’organisation internationale. La pauvreté des enfants se traduit entre autres par une baisse des compétences et de la productivité, une dégradation des niveaux de santé et d’instruction, une augmentation du risque de chômage et de dépendance à l’égard de l’aide sociale, de l’élévation des coûts de la protection sociale et des systèmes judiciaires, ainsi que par une érosion de la cohésion sociale.

Or, on sait que les politiques publiques peuvent avoir un impact important sur sa prévalence et sa gravité. C’est d’ailleurs le cas au Canada, où la fiscalité, les prestations pour enfants et autres services aux familles permettent de réduire le taux de pauvreté des enfants de 25,1 % à 13,3 % une fois passés les impôts et transferts. Aux États-Unis, l’action timide de l’État ne permet de diminuer le taux de pauvreté que de deux petits points de pourcentage (de 25,1 % à 23,1 %). En Irlande — qui a fait de la lutte contre la pauvreté des enfants une priorité absolue —, on parvient, au contraire, à faire tomber le taux de pauvreté de plus de 40 % à seulement 8,4 %.

Ces plus ou moins grands succès dépendent de l’efficacité des moyens adoptés, mais aussi des ressources financières qui y sont consacrées, note l’UNICEF. Or, avec l’équivalent de seulement 1,4 % de son produit intérieur brut (PIB), les dépenses publiques canadiennes en faveur des familles apparaissent bien chiches en comparaison de la moyenne de 2,2 % dans les 35 pays étudiés et les 3,7 % consacrés par la France.

« Le Canada fait très bien ce qu’il fait, résume Lisa Wolff. Le problème est qu’il n’en fait pas assez. »

S’inspirer du Québec

Certaines provinces canadiennes font mieux que les autres, précise-t-elle, bien que le rapport n’entre pas dans ces détails. C’est le cas notamment du Québec, qui a été l’un des premiers au pays à se fixer des objectifs en la matière. Cette approche donne d’ailleurs des résultats. Selon les statistiques officielles, la proportion de la population québécoise vivant avec moins de 50 % du revenu médian s’élevait à 9,5 % en 2009. Ce taux de pauvreté était encore plus bas pour les Québécois de moins de 18 ans, avec 8,9 %.

Ottawa devrait s’inspirer d’un tel genre de stratégie, dit Lisa Wolff. « Les plus grands manques se trouvent au niveau fédéral. » Le gouvernement de Stephen Harper doit être salué pour avoir relevé le niveau des prestations pour enfants et les avoir maintenues à ce niveau dans son dernier budget, en dépit de ses mesures de réduction de déficit.

Il faudrait toutefois se montrer plus ambitieux, selon elle. Ottawa devrait commencer par se donner une stratégie nationale de réduction de la pauvreté. « Pourquoi ne pas se fixer comme objectif à court terme de ramener le taux de pauvreté des enfants sous la barre des 10 % ? Pourquoi ne pourrions-nous pas, ensuite, viser à rejoindre les meilleurs pays en la matière ? Il me semble que ce serait un bel objectif et un bel accomplissement national. »

Bon Weekend est publié par LaBibFranco Publications

par Paul de Broeck et Marc Robillard.

LaBibFranco fait partie de l’E.S.C. Franco-Cité.

Directeur: Marc Bertrand. Adjoints: Valérie Roy, Anik Charrette et Annick Ducharme.

LaBibFranco Publications, 623 ch. Smyth, Ottawa, Ontario, Canada. K1G 1N7

Tél. 613-521-4999, poste #2467. Téléc. 613-521-8499 LaBibFraco@Gmail.com

Avec plus de 20 000 élèves fréquentant 38 écoles élémentaires, 10 écoles secondaires et son école pour adultes,

le CECCE est le plus important réseau canadien d’écoles de langue française à l’extérieur du Québec.

PAGE 2

Vivre sans Facebook

Kathleen Jones, La Presse (28-05-12)

Avec l'arrivée de l'internet et des réseaux sociaux, les normes sur la vie privée et l'in timité ont complètement changé, et elles sont maintenant ancrées dans la vie des jeunes de nos sociétés technologiques.

timité ont complètement changé, et elles sont maintenant ancrées dans la vie des jeunes de nos sociétés technologiques.

Facebook, comme n'importe quel réseau social, peut certainement être utile: retrouver d'anciens amis, garder contact avec la famille, organiser des événements, etc. Le problème: il est beaucoup trop présent dans nos vies. Depuis la création du site, en 2004, nous avons pu voir une évolution phénoménale du nombre d'utilisateurs qui dépasse les 810 millions aujourd'hui.

Au Québec, près des trois quarts des jeunes âgés de 15 ans et plus possèdent un compte Facebook. Ils passent en moyenne 12 heures en ligne par semaine. Mais qu'est-ce que cette vie virtuelle? Où sont passés les contacts réels et sincères en face à face?

Ayant moi-même déjà possédé un compte d'utilisateur Facebook pendant quatre ans, je connais le sentiment d'avoir «besoin» d'aller voir ma page, de vérifier qui a commenté mes photos ou qui a écrit sur mon mur. C'est une sorte de curiosité qui nous envahit, et plus on a d'informations sur ce qui se passe, plus on risque de découvrir des choses que nous ne voulons pas savoir.

Avec le temps, en abusant toujours de plus en plus de Facebook, j'ai réalisé à quel point nous, jeunes adultes, perdons notre temps à aller écrire ce que nous faisons, pensons, ou voir ce qui se passe dans la vie des autres.

Depuis que j'ai supprimé ma page Facebook, j'ai réalisé que les nombreuses heures que j'y consacrais n'étaient qu'une perte de temps, des heures que je consacre maintenant à faire des choses plus pertinentes et constructives. D'ailleurs, mes VRAIS amis peuvent m'appeler s'ils veulent me parler, ou même me «texter» !

Je dois avouer que je me sens plus joyeuse, comme si j'étais délivrée d'un univers de mensonges, de superficialités et de concurrence. Avez-vous remarqué cet esprit de compétition qui règne? Entre celui qui al'air d'avoir la plus belle vie, d'avoir le plus d'amis, d'être le plus heureux ou le plus beau? Aller trop souvent sur ce site est assurément une source de conflits, et il faut le vivre pour le croire.

Et ce n'est pas qu'une opinion personnelle, cette «dépression Facebook» existe vraiment. Le Dr Larry D. Rosen, professeur de psychologie à l'Université de l'État de la Californie, a expliqué au congrès de l'Association américaine de psychologie que les adolescents qui utilisent Facebook de façon excessive montrent plus souvent des tendances narcissiques, et que les jeunes adultes qui en abusent, eux, montrent plus de signes de désordre psychologique, tels que le comportement antisocial, la manie et l'agressivité.

Selon lui, il est clair qu'un abus quotidien de technologie affecte la santé des jeunes en les rendant plus enclins à l'anxiété, la dépression et l'isolement.

C'est plus grave que l'on pense, et nous devons agir avant que ça l'aille plus loin. Vous vous direz: comment vivre sans Facebook? En effet, pour 80% des jeunes qui s'y connectent souvent, c'est inimaginable, puisque leur vie sociale et amoureuse est contrôlée par ce réseau social.

Ce que je vous dis, ce n'est pas de désactiver votre compte, mais il serait temps de réaliser que vous en faites une utilisation abusive. Assurez-vous seulement que votre vie sociale virtuelle ne soit pas plus importante que la vie réelle, et ensuite essayez de vous passer de Facebook quelques jours. Vous verrez que ça fait du bien!

PAGE 3

Entendez-vous ce bruit?

Reynald Robinson, Le Devoir (29-05-12)

Ce soir, j’ai pris ma casserole et je suis sorti timidement dans la rue. Des gens déambulent. Je me demande qui a sa casserole. Je suis gêné. Je n’ai pas envie d’être seul sur le trottoir à faire du bruit. À déranger.

demande qui a sa casserole. Je suis gêné. Je n’ai pas envie d’être seul sur le trottoir à faire du bruit. À déranger.

Puis, je vois un jeune garçon, un ado, avec sa mère et sa grand-mère. Son grand-père est là aussi. Il marche derrière eux d’un pas lent. Il boite. Mais dans sa main, lui aussi, comme les autres, il a sa casserole. Je les rejoins, nous croisons une fille. Comme elle porte un carré rouge, nous lui demandons si elle sait où est la manif. « Sur Hochelaga, dit-elle, place Charles-Valois. » Nous nous y rendons, casseroles en main. En route, je regarde sur mon portable. Il est 20 heures. Et nous ne sommes encore que notre petit groupe.

Le jeune homme et moi nous nous regardons. Oserons-nous ? Oui. Lui d’abord. Puis nous tous. Nous tapons avec nos cuillères de bois sur nos vieilles casseroles. Une autre retentit au loin. Une autre. Une autre encore. De jeunes étudiants sortent dans la rue. Ils marchent vers la place Valois. Ils tapent en rythme, eux. Nous apprenons. Ils marchent d’un pas ferme, eux. Ils ont de l’expérience. Puis au loin, la place Charles-Valois.

La grand-mère et le grand-père trouvent un banc pour s’asseoir. Ils tapent en tremblant sur leur casserole. Il y a cent, puis deux cents, puis trois cents, puis mille personnes. Nous nous mettons en marche. Les voitures de police se dissimulent au coin des rues, prennent des ruelles, nous croisent quelques fois. Les jeunes regardent les policiers, droit dans les yeux. Sans peur et sans arrogance. Mais avec conviction. Je vois même des policiers baisser les yeux. J’en vois un en particulier. Il a l’âge des étudiants. J’ai le sentiment qu’il réalise qu’il a choisi un travail qui le dépasse. […] Je crois que ce soir, il ne fait pas le métier qu’il rêvait de faire.

Enfants, hommes, femmes, aînés, gens en fauteuil roulant, gens de toutes origines, la foule prend l’itinéraire qu’elle veut, et ce, malgré la police, malgré la loi. […] Et tout le long du parcours, sur les balcons, sur le trottoir, aux fenêtres, des gens ont sorti leurs casseroles, des gens tapent fort eux aussi, en écorchant la loi spéciale à coups de sacres. Des gens protestent et crient et rient. Des gens applaudissent. Des gens tapent fort. Fort. Fort.

Certains se joignent à la marche. D’autres, trop timides sans doute, tapent en restant presque cachés derrière une porte ou un arbre. On ne voit et n’entend que leur casserole.

Je marche et, tout à coup, au détour d’une rue, à la fenêtre d’un immeuble, je vois une femme, en tenue légère, les seins presque découverts, les traits tirés bienbien qu’elle soit trop maquillée. Elle regarde la foule et sourit. Bien qu’elle soit encore jeune, il lui manque des dents. Je vois qu’elle tient dans une main une bouteille de bière, dans son autre main, une cuillère. Je vois qu’elle frappe sa cuillère sur sa bouteille de bière. Elle frappe, frappe et je vois des larmes qui coulent sur sa joue.

Je vois et j’entends tout cela. J’entends le bruit des casseroles. J’entends crier la souffrance des gens. J’entends crier la solitude des gens, leur détresse, leur désarroi. Je les entends crier leur rage, leur colère. Je les entends même en être fiers.

Je vois tous ces jeunes qui marchent, qui voient, qui entendent la même chose que moi. Ils marchent toujours d’un pas aussi assuré. Et ce sont eux que l’on appelle des enfants rois ?

Ce sont eux que l’on juge bébés gâtés ? Non ! Les vrais ce sont eux que l’on juge bébés gâtés ? Non ! Les vrais enfants rois dirigent nos gouvernements, nous vendent, nous mentent, nous escroquent, nous donnent leur avis, commentent nos gestes, font du sensationnalisme.

Les vrais enfants rois fondent un nouveau parti politique aux moindres petits désaccords. Ils se croient au-dessus de tout. Ordonnent aux policiers de nous mater et se réfugient dans leur grosse cabane insonorisée. Ils croient que l’on peut nous manipuler avec des sondages. Ils tentent de nous diviser, les jeunes contre les vieux, de diviser les régions les unes contre les autres, Québec contre Montréal.

Les vrais enfants rois croient que la seule façon de penser passe par l’économie, leur économie, leur talent pour la magouille et le mensonge. Les vrais enfants rois croient que, dans la vie, certains gagnent et certains perdent. Non ! Qu’ils sachent que la vie est plus que ça. Plus surprenante qu’ils ne le croient.

Qu’ils se taisent, ces enfants rois, et qu’ils entendent le bruit des casseroles. Une seule fois. Qu’ils sachent que les vrais grands de ce monde, ceux et celles dont l’histoire retient le nom, ont eux aussi défié la loi. Le fils de Dieu lui-même, Gandhi, le dalaï-lama, Jean-Paul II, Victor Hugo, Émile Zola, etc. Le progrès social est une succession de lois transgressées. Laissez-nous tranquilles avec votre petite morale à cinq cennes, messieurs et mesdames, ceux et celles qui prônent la loi et l’ordre en tout temps. Le peuple sait quelle loi il faut respecter et quelle loi n’a pour seul mérite que d’être bafouée. Le peuple pense et réfléchit, et malgré votre complaisance.

Je suis rentré chez moi le soir, fatigué. J’ai dû marcher trois heures. Je suis rentré chez moi et les jeunes, eux, marchaient encore, encore, encore en tapant inlassablement sur leur casserole.

Et ce sont eux que l’on dit paresseux et gâtés. Attention ! Entendez les cris de leurs casseroles.

PAGE 4

Grogne populaire :

du charivari historique

à la casserole politique

Jean-François Nadeau, Le Devoir (30-05-12)

(30-05-12)

« Encore une échauffourée entre les étudiants et la police ! » Ce n’était pas hier, mais le 6 avril 1910, en première page du Devoir. Ces scènes, notait-on alors, ont tendance à se répéter. « Ce qui est vrai, disons-le franchement, c’est que la police préfère s’attaquer aux universitaires qu’aux détrousseurs nombreux qui font la terreur de certains quartiers. » Qu’avaient donc fait ces étudiants de 1910 ? Du tapage et du désordre, assaisonnés de rires.

Depuis qu’a débuté au Québec l’expression du ras-le-bol par les casseroles, on ne cesse de souligner qu’il s’agit d’un clin d’œil direct au mouvement des cacerolazos, ces Chiliens qui souhaitaient d’abord faire tomber le président socialiste Salvador Allende. Cette pratique fut vite récupérée par des mouvements de gauche. En 2009, il faut se rappeler la « révolution des casseroles » des Islandais qui, en martelant le fer-blanc une fois par semaine, dénonçaient ceux qui avaient mis leur pays dans le rouge. Le poêlon montre que tout est sens dessus dessous, que la politique est brûlée.

Cependant, le chahut politique des chaudrons est une pratique plus ancienne encore. « Les Acadiens corrigeraient rapidement le discours », estime l’historien Jean Provencher, rappelant qu’ils pratiquent pareil « tintamarre depuis au moins 100 ans ». En fait, cette pratique du charivari a des origines européennes qui plongent dans le Moyen Âge. Le mot trouve ses origines dans un cri de chasse qui renvoie aux armes, à l’armée, et renvoie à la légende d’un chasseur sauvage répandue dans l’Europe christianisée.

Au xvie siècle, l’Église catholique tente sans succès, par la voix du concile de Trente, d’interdire le charivari sous peine d’excommunication. « Par-delà les possédants, les pouvoirs politiques, religieux et judiciaires en particulier, les populations se sont donné, il y a longtemps, dans la marge, cette capacité de dénoncer de cette manière ce qui leur apparaît répréhensible. »

Jean-Claude Germain vient de publier un livre sur le désir d’émancipation des Canadiens avant les révolutions de 1837-1838. Il rappelle que les charivaris ont été longtemps l’occasion d’exprimer au Nouveau Monde un mécontentement populaire à l’égard des couples mal assortis. Comme dans le cas de cette veuve de 25 ans qui, en 1683, se remarie trois semaines après le décès de son mari, rappelle Edmond Z. Massicotte dans une de ses études. « La population excédée se livre alors à un charivari qui dure six nuits d’affilée et il faut l’intervention de l’évêque de Québec, Mgr François de Laval, pour mettre un terme à la manifestation », poursuit l’historien Jean Provencher. Monseigneur de Laval publie une mise en garde adressée à ses ouailles.

Il menace d’excommunication ceux qui, « dans leurs désordres et libertés scandaleuses », commettent pareilles « actions très impies ».

Plus tard, Mgr de Saint-Vallier réaffirme l’opposition du pouvoir ecclésiastique aux charivaris dans un livre sombre intitulé le Rituel de la province de Québec. On lira dans les églises, jusqu’au début du xixe siècle, des condamnations répétées. Rien n’y fait.

« C’était le plus souvent des protestations et des railleries lancées contre des hommes qui mariaient des femmes jugées beaucoup trop jeunes pour eux, explique Jean-Claude Germain. En ce sens, c’était déjà l’expression d’un conflit de générations qui s’applique très bien aujourd’hui aux manifestations populaires que l’on voit fleurir partout au Québec. »

Pour Danick Trottier, chercheur à l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, les charivaris forment « un corps social unifié dans le son. Comme dans une chorale, on sacrifie la partie individuelle, les atomes, au profit du tout. » L’écrivain Pascal Quignard, note-t-il, « a beaucoup réfléchi au fait que le son et le bruit sont certainement des choses les plus imposées dans une société. Le fait de ne plus parler et de laisser toute la place au bruit laisse une marque. Le bruit traverse tout : les murs, les maisons. Personne n’y échappe. Je crois que c’est la force de ce type de mouvement. »

Casseroles d’Amérique, unissez-vous !

En 1821, explique Jean Provencher, Montréal adopte « un règlement de police disant que “ quiconque, étant déguisé ou non, sera trouvé dans aucune partie de la ville ou des faubourgs de jour ou de nuit, criant charivari ou faisant avec des pots, chaudières, cornes ou autrement, un bruit capable de troubler le repos public ou qui s’arrêtera de la même manière devant aucune maison, encourra une amende de cinq livres courant pour chaque contravention ” ».

Ce tumulte prend une dimension plus politique à compter du xixe siècle. En témoigne la naissance en France de journaux de caricatures dont le plus célèbre, lancé par Charles Philipon en 1832, est justement nommé Le Charivari, comme le sera son pendant anglais, The Punch Magazine, présenté comme « The London Charivari ». Y paraissent les dessins de Traviès, Gavarni, Grandville et Daumier. Leurs œuvres confèrent alors des lettres de noblesse au dessin satirique. Chez nous paraîtra Le charivari canadien, lancé par Sasseville, un de ces journaux irrévérencieux qui s’attachent à transposer sur papier cette tradition de protestation joyeuse et turbulente.

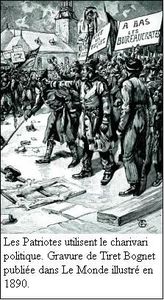

Au Bas-Canada, explique Jean-Claude Germain, « les charivaris politiques vont prendre de l’ampleur à l’occasion des répressions des années 1830, où on les utilise contre des ennemis politiques ».

Les révolutions de 1837-1838 voient plusieurs charivaris, observe le spécialiste des patriotes Georges Aubin. « Le soir du 26 septembre 1837, un charivari est organisé par le Dr Wolfred Nelson chez Rosalie Cherrier, surnommée “ La Poule ”. Liée aux bureaucrates, elle protestait ouvertement contre les révolutionnaires. Ce soir-là, elle tira sur la foule des patriotes avec une arme. » Le même jour, un autre charivari politique se déroule à Saint-Ours, à des kilomètres de là…

Les patriotes ont vite récupéré ces armes efficaces que sont le bruit et la raillerie pour chasser l’ennemi. Contre « les bureaucrates » et pour « les tuques », les révolutionnaires entendent « intimider leurs adversaires politiques tout en accolant une certaine légitimité à leur geste, explique l’historien Gilles Laporte. Les juges de paix et les officiers de milices demeurés fidèles à la Couronne sont plus particulièrement visés par les charivaristes et finissent en général par remettre leur commission ou par quitter la région. »

La répression, les maisons brûlées, les déportations et les exécutions n’auront pas raison des charivaris. Le charivari politique continue d’exister en parallèle avec celui relié aux rituels amoureux. En 1921 à Montréal, on organise un charivari politique macabre à l’endroit d’un candidat politique vaincu lors des élections fédérales. « Un cercueil recouvert d’un drap portant le nom du politicien défait était juché au sommet d’un char traîné par des chevaux et entouré de porteurs masqués et munis de flambeaux, raconte Jean Provencher. Le pseudo-corbillard suivi d’une foule de charivarisseurs qui faisaient un vacarme énorme fut promené sur les principales rues du quartier où demeurait le politicien malheureux. » Rien toutefois qui s’approche de la clameur soutenue des casseroles de nos charivaris politiques des derniers jours.

PAGE 5

Questions

Jean-Jacques Stréliski, Le Devoir (28-05-12)

J’ai raison et voici pourquoi. - Tu as tort, et je te le prouve. Est-ce assez clair à ton goût ?

Simpliste n’est-ce pas ? Oui, et le plus souvent stupide aussi.

Chacun choisit son camp. Le malaise est palpable. Nous en sommes là. Alors, l’invective et la propagande se sont invitées à la table des agitations quotidiennes, faute de l’existence de vraies tables de négociations. Plus personne ne s’écoute, et tout le monde parle.

Plus moyen d’échapper à cette détérioration de l’atmosphère.

Par des positions éditoriales ou individuelles trop marquées, certains médias traditionnels ont perdu de vue la nature même de leur véritable métier. Celui d’informer. Ils devraient s’inquiéter dès lors de la perte constante de leur influence. Cette influence est laissée aux médias sociaux, plus prompts, plus mordants, plus efficaces dans la diffusion de l’opinion. Pour le meilleur et pour le pire.

Facile à comprendre, me direz-vous. Aujourd’hui, les journalistes sont appelés à jouer sur plusieurs registres à la fois, analystes, chroniqueurs, blogueurs et simples citoyens internautes. Et ce, dans des espaces-temps sans cesse compressés par la nécessité d’émettre - coûte que coûte - leur opinion. Certains y parviennent, beaucoup s’y essayent, d’autres enfin y perdent leur latin, quand ce n’est pas leur raison et parfois même leur réputation.

Comment peut-on en effet réagir avant d’agir et agir avant de penser ? Il me semble que quelque chose ne tourne pas rond.

Il est vrai que l’importance et l’intensité du conflit étudiant, comme on le constate chaque jour davantage, ont largement et dangereusement dépassé le cadre de la lutte contre la hausse des droits de scolarité. Force est de constater que la crise a muté et que l’on a atteint les pourtours d’une véritable révolution (révolte) sociale. Les bruits de casserole cachant avec difficultés - même dans leur joyeux tintamarre - que non seulement la marmite est pleine, mais qu’elle bout à en faire trembler le couvercle.

Je peux comprendre aussi que la crise, à ce point délicate, touche l’épiderme de chacun devant les positions strictes d’un gouvernement, dont une grande majorité de Québécois s’entend pour dire qu’il va trop loin avec la création et la mise en application de la loi 78, jetant de facto plus d’huile que d’eau sur un feu qui ne demande qu’à devenir un brasier incontrôlable.

Comme aux prémices de toute grande crise, l’exacerbation des parties en présence est de plus en plus notoire. Avec pour conséquences manifestes le durcissement des positions et la montée en puissance de discours et d’opinions aussi partisanes que déstructurées.

Cette crise étudiante se résoudra tôt ou tard, nous le souhaitons tous. Saurons-nous en tirer les leçons ? Saurons-nous comprendre que cette société, que l’on dit autiste, vit davantage dans la virtualité que dans la réalité, et qu’elle a besoin des proximités nécessaires à son épanouissement ? Des proximités physiques et intellectuelles, idéologiques, donc aspirationnelles.

Sinon, comment expliquer que les gens se couchent plus heureux quand ils ont frappé quinze minutes sur des casseroles ?

Pour l’instant, ces proximités font cruellement défaut. Paradoxalement, pas chez les jeunes. Chez les élus.

Par proximités absentes, je veux lister ces accès aux indispensables courants d’influence et de réflexion. Où sont ces visiteurs du soir qui jadis conseillaient les puissants dans les arcanes du pouvoir, en marge des grandes crises ? Ces gens de savoir philosophique, politique, littéraire, social, économique, et plus véritablement humaniste.

Sans ces proximités d’intelligence, sommes-nous condamnés à évoluer dans le dogme et la rhétorique partisane, le statut Facebook, les microsynthèses en 140 caractères et le blogue nombriliste des populistes de service ? Non merci.

À l’heure où Montréal célèbre la créativité québécoise dans l’événement C2MTL, à l’heure où s’y rassemblent les plus grands penseurs des modèles économiques de demain, comment ne pas ouvrir nos yeux et nos oreilles pour y penser mille fois avant que d’en parler ?

Mon point, vous l’aurez compris, n’est surtout pas d’avoir raison. Mais de la retrouver.

Car, comme disait Ponce Lebrun, vieux poète français du XVIIIe siècle : « C’est avoir déjà tort que d’avoir trop raison. »

PAGE 6

Dix vérités sur le sommeil

Sophie Allard, La Presse (28-05-12)

La plupart des Québécois dorment deux heures de moins par nuit que ce dont ils ont besoin. Les conséquences peuvent être graves, fait remarquer le Dr Pierre Mayer, directeur de la Clinique du sommeil de l'Hôtel-Dieu du CHUM. Dans son nouveau livre Dormir - le sommeil raconté, il prend soin de donner des conseils pour adopter et maintenir de bonnes habitudes de sommeil, gage d'une meilleure santé globale.

«Les gens se soucient de leur alimentation, de leur forme physique, mais très peu sont sensibilisés à l'importance du sommeil, explique-t-il C'est le seul temps compressible. On coupe dans le sommeil, sans soupçonner à quel point les conséquences peuvent être graves.»

Selon le Dr Mayer, les gens prennent le sommeil à la légère. «On en est à l'âge de pierre. Comme où l'on se trouvait par rapport à l'alimentation il y a 20 ans. Aujourd'hui, les gens mangent bio. Je souhaite qu'ils vivent bio, au rythme de leur horloge interne.»

Voici quelques vérités extraites de son livre, lancé la semaine dernière.

1. L'absence de sommeil tue plus rapidement que le manque de nourriture.

Chez le rat, la privation de sommeil peut tuer en moins de 10 jours, nous apprend le Dr Mayer. Chez l'humain, les conséquences du manque de sommeil sont dramatiques. «Une étude réalisée à Chicago chez des jeunes hommes de 20 ans a montré que dormir quatre heures par nuit pendant six nuits consécutives entraînait des perturbations métaboliques semblables à celles causées par le diabète», écrit le Dr Mayer. D'autre part, environ le quart des adultes de 25 à 59 ans qui dorment cinq heures ou moins sont hypertendus. C'est 12% chez les gens qui dorment sept-huit heures quotidiennement.

2. Le manque de sommeil est le premier responsable de l'épidémie d'obésité.

«Pendant que la proportion de gens obèses a plus que doublé, passant de 10 à 25%, nous avons diminué de plus de deux heures et demie (30%) en moyenne notre temps de sommeil par nuit. Une corrélation parfaite qui n'est pas le fruit du hasard statistique», écrit le Dr Mayer. Selon plusieurs chercheurs, la carence de sommeil est le principal facteur d'obésité. Moins on dort, moins on sécrète de leptine, hormone qui freine notre appétit. Ça crée un cercle vicieux. «Quand on coupe sur notre sommeil, on a plus faim, on prend du poids et on développe de l'apnée du sommeil», résume l'expert en entrevue.

3. La fatigue est la raison de près de 10% des consultations chez le médecin.

Dans 50% des cas, les causes de fatigue sont inconnues. «La plupart du temps, la fatigue est un grand mystère. Les gens sont souvent frustrés. Quand finalement on ne trouve pas de cause physique, il faut travailler sur le mental. Le yoga, le tai-chi, l'exercice physique peuvent être bénéfiques pour contrer la fatigue cérébrale.» Même si les causes sont inconnues, mieux vaut en glisser un mot à son médecin.

4. Le sommeil est plus réparateur avant minuit.

«Certaines réactions physiologiques essentielles à la vie ne se produisent que pendant le sommeil. C'est le cas de la sécrétion de plusieurs hormones, dont l'hormone de croissance, qui est produite principalement au début de la nuit pendant le sommeil lent profond», écrit-il. Chez l'enfant, cette hormone est liée à la croissance. Chez l'adulte, elle favorise le développement de la masse et de la force musculaires.

5. Il y a huit fois plus d'accidents de la route vers 5h du matin et quatre fois plus d'accidents vers 14h.

«C'est le reflet de notre horloge interne qui nous ouvre des fenêtres sur le sommeil, dit Dr Mayer. Si on manque de sommeil, on ressent donc à ces moments une forte somnolence. Mieux vaut prendre une pause si on est volant.» Il écrit que la somnolence est la cause de 57% des décès chez les camionneurs et elle est ainsi la principale cause de mortalité au travail. Plusieurs camionneurs s'arrêtent lors des fenêtres de vulnérabilité.

6. Le manque de sommeil est lié à plusieurs catastrophes.

La fatigue ou la somnolence auraient été en cause dans l'accident de l'Exxon Valdez en 1989, l'explosion du réacteur nucléaire de Tcherbobyl en 1986 et l'explosion de la navette Challenger en 1986, selon les commissions d'enquête. «Quand on gruge dans son sommeil, ça équivaut rapidement à une nuit blanche. C'est plus sournois parce qu'on ne se méfie pas de notre manque de vigilance. Pourtant, c'est comme être en état d'ébriété», dit le Dr Mayer.

7. Twitter et Facebook comptent parmi les ennemis du sommeil.

«Tout ce qui favorise l'éveil est un ennemi du sommeil. L'explosion des médias sociaux et des progrès technologiques nuisent au sommeil selon l'usage qu'on en fait, dit le Dr Pierre Mayer. Si on va sur Twitter, où les messages sont parfois provocants, avant de dormir ou si on traîne la tablette électronique dans son lit pour naviguer sur le web, on stimule notre système nerveux central, on active les centres de l'éveil. Replonger dans le sommeil est plus compliqué.» Peu d'études ont été menées sur les tablettes, mais certaines (sans rétro-éclairage) seraient plus recommandables. «La stimulation directe au niveau de la rétine est susceptible d'entraîner l'inhibition de sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Je suis d'avis que c'est surtout l'activité qu'on en fait qui est importante. Lire un livre qui nous apaise, peu importe le médium, peut être bon pour l'un et mauvais pour l'autre. Il n'y a pas une seule et unique recommandation.»

8. À la puberté, l'horloge biologique se retarde de deux heures.

«L'ado se couche plus tard et se lève plus tard naturellement. L'obligation de se lever tôt pour aller à l'école et la difficulté de s'endormir tôt entraînent d'importants manques de sommeil chez les jeunes. En fait, seulement 15% des adolescents dorment les neuf heures dont ils ont besoin en moyenne et un sur quatre dort six heures ou moins. Fatigués, il se reprennent la fin de semaine en se levant très tard, ce qui perpétue ou aggrave le retard de phase...» Se coucher tôt n'est pas la solution. L'Association américaine de médecine du sommeil recommande d'ailleurs que les cours débutent plus tard au secondaire.

9. Plus de 10% de la population est atteinte d'apnée obstructive du sommeil.

«L'apnée du sommeil est un gros problème de santé publique. C'est plus qu'un arrêt respiratoire. De plus en plus d'études montrent que l'apnée du sommeil est un facteur de risque de maladie cardiaque, d'accident de la route et d'AVC. Ça peut aussi mener à la dépression.» De meilleurs outils diagnostics et l'épidémie d'obésité sont liés à la forte prévalence de cas. Les apnéiques sont aussi nombreux que les asthmatiques.

meilleurs outils diagnostics et l'épidémie d'obésité sont liés à la forte prévalence de cas. Les apnéiques sont aussi nombreux que les asthmatiques.

10. Les femmes sont plus affectées par le travail de nuit.

«Il est plus difficile pour une femme de s'adapter au travail de nuit. Cela est sans doute en lien avec des caractéristiques physiologiques, comme le fait que l'horloge interne des femmes tourne un peu plus vite et qu'elles sont plus sujettes à l'insomnie», écrit le Dr Mayer. Le corps réagit fortement. «Le travail de nuit augmente de 50% les risques de cancer du sein chez la femme et de 70% chez les agentes de bord soumises en plus au décalage horaire.»

PAGE 7

L'école de la vie

Denise Bombardier, Le Devoir (19-05-12)

Les étudiants qui ont persisté à choisir la rue, assurés de faire céder le gouvernement libéral que tant de citoyens exècrent, ont reçu cette semaine un cours magistral de science politique auquel apparemment leurs professeurs les avaient peu préparés. Avec à la clé cette loi spéciale dont personne ne peut se réjouir puisqu’elle confirme l’échec de la négociation, l’essence même d’une démocratie harmonieuse.

Ayant baigné dans leur enfance dans une culture de tolérance et de compromis, leur permettant d’obtenir ce qu’ils exigent par un chantage affectif auprès des adultes, leurs parents au premier chef, et convaincus à l’évidence que la population si hostile au PLQ les appuierait sans trop de problèmes, c’est peu dire que ces jeunes ont éprouvé l’équivalent d’un électrochoc.

À ces jeunes, nés autour de 1990, il faudrait rappeler que les Québécois favorables à la souveraineté parmi lesquels se trouvaient leurs parents ont perdu le référendum de 1995, à 30 000 voix près, et qu’ils se sont inclinés devant les résultats. Pas de hordes de manifestants dans la rue au cours des semaines qui ont suivi. Le respect des institutions et le refus de la violence se sont toujours imposés dans notre histoire contemporaine malgré certains dérapages, dont celui du FLQ fut le plus violent. À l’époque, en 1970, René Lévesque jugea les actions violentes avec une hauteur morale admirable alors que des jusqu’au-boutistes, des militants secrètement réjouis du camp souverainiste et des partisans de la révolution prolétarienne flirtaient avec la stratégie de la terreur felquiste. Ces étudiants militants qui croient encore défier la loi spéciale devraient se souvenir que, dans la foulée du climat hystérique créé par le FLQ en octobre 1970, Jean Drapeau, maire honni, accusé de corruption et d’un autoritarisme intolérable pour une grande partie des Montréalais, fut réélu avec 92 % des voix, sans opposition aucune, au conseil municipal.

La loi spéciale assure une trêve qui mène inévitablement à l’élection. La poursuite des désordres publics dans une défiance à la loi augmentera la violence. À la hargne, au ressentiment s’ajoute maintenant une haine palpable qu’on retrouve non sans effroi dans les textes diffusés par les réseaux sociaux qui, contrairement aux journaux, ne subissent aucun filtre. L’élégant Léo Bureau-Blouin, président de la FECQ, déclarait jeudi encore, sous le choc de l’annonce de la loi spéciale, que le premier ministre serait désormais responsable de la violence à venir et des futures victimes qu’elle pourrait entraîner. Dans l’aveuglement de l’action, le jeune chef étudiant oublie que l’opinion publique dans sa grande majorité ne supporte pas le spectacle permanent de cette anarchie urbaine au point d’en perdre de vue les enjeux de départ.

Tous les opposants au gouvernement actuel qui se sont jusqu’à maintenant réjouis des malheurs infligés aux libéraux par la minorité bruyante estudiantine devraient freiner leurs ardeurs. Et craindre par exemple que Jean Charest, dont ils sous-estiment dangereusement l’habileté politique, utilise à son avantage cette crise qui atteindra son apogée lors de la prochaine campagne électorale. Car après la trêve de la loi spéciale, le terrain électoral risque d’être pris d’assaut par les étudiants en colère et par tous les autres masqués, ennemis du système à renverser. Et dans cette perspective, l’accentuation du désordre pourrait, qui sait, ouvrir la voie à une réélection minoritaire du gouvernement qui a refusé de céder, non pas aux jeunes, mais à une partie des jeunes qui s’insurge qu’on lui refuse ce qu’elle réclame à cor et à cri, ce gel des droits que la majorité des électeurs souhaite remettre en question.

À partir d’aujourd’hui, personne ne peut jouer les triomphateurs, les revanchards ou les provocateurs. La loi votée par l’Assemblée nationale doit être respectée. La chef du PQ, madame Marois, qui aperçoit le pouvoir au bout du tunnel, doit restreindre ses transports. Machiavéliques, ses adversaires pourraient souhaiter la retrouver à la tête d’un gouvernement minoritaire qui paralyserait son action et où chaque décision renverrait à la rue des opposants sans foi ni loi. Car ces derniers mois ont peut-être transformé singulièrement la vie politique.

La loi spéciale confirme en effet que le gouvernement a perdu le contrôle de la rue. Or il n’y a aucune raison que les gouvernements à venir échappent à cette nouvelle donne. Bien sûr, les opposants n’auront pas toujours vingt ans et ses atouts, l’enthousiasme, l’énergie, l’inconscience et le sentiment d’inventer le monde. Mais n’y a-t-il pas un risque certain que des groupes d’intérêts habiles à instrumentaliser les insatisfaits de tous bords s’inspirent de ces mois de dégel climatique, mais d’embrasement social à saveur anarchique, pour imposer leurs exigences ? Comment gouverner dans l’avenir avec un mandat électoral selon les règles de droit si la rue violente se substitue épisodiquement à la règle des négociations ? Comment vivre dans une paix sociale relative sans laquelle aucun progrès n’existe si les décisions d’une cour ne sont plus respectées, avec en prime les applaudissements d’une partie des citoyens ?

Personne ne sortira indemne de cette période préoccupante. Pire, personne ne peut prévoir la tourmente potentielle qui se dessine dans le contexte pré-électoral. Le PQ et la CAQ qui s’offrent en alternance du gouvernement actuel devraient s’inquiéter eux aussi.

PAGE 8

La tutelle de Benoît XVI

sur des religieuses

Jean-Claude Leclerc, Le Devoir (28-05-12)

L’Église catholique est dans l’attente de la réaction des religieuses des États-Unis à la mise en tutelle par Benoît XVI des « supérieures » de leurs communautés réunies dans la « Leadership Conference of Women Religious » (LCWR). Pilier du catholicisme américain, ces femmes étaient depuis dix ans visées par Rome, non pour quelque scandale sexuel ou financier, mais pour déviance théologique et insubordination ecclésiastique. La réponse de la LCWR sera connue début juin.

Cette sanction fait suite à deux enquêtes canoniques. L’une, décrétée en 2008 par le Vatican sur la vie intérieure et les activités extérieures des communautés de femmes. L’autre, lancée peu après par le ministère de la « doctrine de la foi » - longtemps dirigé par le futur pape - sur des propos controversés tenus à la LCWR. Le titre du rapport : Doctrinal Assessment of the Leadership Conference of Women Religious.

Parmi les « problèmes sérieux » retenus, Rome cite une diminution de la christologie, « centre et foyer » de la vie consacrée, et une perte du « sens de l’Église » chez certaines religieuses. L’organisation des supérieures aurait laissé, dit-on, des conférencières proposer d’aller « au-delà de l’Église » et même « au-delà de Jésus », erreur scandaleuse que la LWCR aurait dû corriger. (Les « pasteurs de l’Église » - pape et évêques - ont voulu y voir, dit-on, « un appel au secours ».)

Non moins graves seraient les positions prises par l’ensemble de ces religieuses sur l’ordination des femmes comme prêtres ou sur la « juste approche pastorale » envers les homosexuels. Rome mentionne également le désaccord affiché par ces religieuses avec l’enseignement de l’Église sur la « sexualité humaine », l’avortement et l’euthanasie. On reproche aux supérieures d’avoir laissé défier les positions des évêques, ces « authentiques » maîtres de la foi et de la morale.

Rome avait noté finalement une « prévalence de certains thèmes féministes radicaux » dans les programmes et conférences présentés par les supérieures, y compris des interprétations théologiques mettant en péril la foi en Jésus, en son Père aimant, et autres vérités révélées du christianisme. Bien plus, des commentaires sur le « patriarcat » dans l’Église « déforment », dit le rapport, la manière dont Jésus y a « structuré » la vie sacramentelle, ou même sapent des dogmes fondamentaux.

Bref, Rome aurait voulu que les supérieures lisent d’avance les conférences et les manuels comportant des propos théologiques, et les écartent, le cas échéant, des congrès et programmes de formation. Or, elles auraient laissé libre cours à une vision déformée de l’Église et à des propos faisant peu faisant peu de place au rôle du « Magistère » comme garant d’une « authentique interprétation de la foi de l’Église ». Et surtout elles seraient restées « silencieuses » devant ces errements.

Rome tient son autorité sur ces communautés (et sur leurs conférences nationales) de la reconnaissance officielle qu’elles doivent obtenir du Vatican. Pour se présenter comme des institutions d’Église, elles doivent y faire approuver leur mission et leurs statuts. Et cette approbation comporte à la fois obéissance au pape et collaboration avec les évêques. Or, aux États-Unis, certaines communautés de femmes en auraient pris large avec un tel encadrement juridique et théologique.

Si les soeurs « cloîtrées » s’en tiennent à la vie commune et à la prière communautaire (elles ne font pas l’objet d’enquête), les religieuses oeuvrant dans des écoles, des hôpitaux et d’autres services catholiques ont entrepris de vivre dans la société, d’y prendre part aux luttes pour la justice et de se porter à la défense de minorités. C’est ainsi qu’elles allaient se heurter à leurs propres évêques dans les débats sur les services de santé ou sur l’émancipation des homosexuels.

L’Église officielle fait leur éloge, bien sûr, pour les institutions que ces femmes ont construites, sinon pour les services paroissiaux ou diocésains qu’elles tiennent parfois à bout de bras. Toutefois les religieuses d’aujourd’hui n’ont plus rien des « servantes de presbytère ». Juristes, historiennes, sociologues, théologiennes, ces femmes s’en laissent de moins en moins impressionner par un clergé d’hommes souvent moins cultivés ou moins expérimentés qu’elles. Tôt ou tard, elles allaient contester un système clérical lui-même en crise.

Déjà en 1992, deux anciennes directrices, les soeurs Quinonez et Turner, avaient expliqué l’orientation de la LCWR dans The Transformation of American Catholic Sisters. L’organisation avait changé ses statuts et son nom (sans la bénédiction de Rome) précisément pour signaler qu’elle n’était plus seulement un forum où apprendre le leadership aux religieuses, mais aussi une force collective de changement « dans l’Église et dans la société ».

Le Vatican et des cardinaux américains qui y occupent des fonctions de pouvoir n’ont pas manqué de s’alarmer. Des tenants de l’orthodoxie traditionnelle attribuent à de tels changements - inspirés, disent-ils, d’un libéralisme dévoyé - les malheurs de l’Église et la chute des « vocations ». Les communautés « libérales » perdent des membres ou n’en recrutent plus, peut-on lire dans la presse catholique, alors que les jeunes gens en quête d’engagement vont, nombreux, aux communautés plus « exigeantes ».

Quoi qu’il en soit, ces enquêtes du Vatican ont valu aux religieuses maints témoignages de solidarité. En même temps, Rome craint l’influence que ces communautés de femmes exercent auprès d’Églises d’autres pays. L’affaire néanmoins détonne. Alors que les évêques peinent un peu partout à se sortir de scandales sexuels, et le Vatican lui-même, de combines financières, d’aucuns se demandent pourquoi Benoît XVI n’enquête pas plutôt sur les hommes d’Église.

PAGE 9

La victoire de la rue

Denise Bombardier, Le Devoir (26-05-12)

La rue a gagné. Et avec elle, tous ceux que grise cette formidable émotion de solidarité momentanée, dégagée de toute contrainte, de toute obligation, de toute responsabilité à long terme. La rue a gagné. Sur le gouvernement d’abord, déjà fragilisé et usé par des années d’un pouvoir exercé dans des tourmentes successives et bien peu de périodes d’accalmie. Comment, dans les circonstances, négocier autre chose qu’une reddition déguisée en compromis ? Surtout face à de jeunes leaders grisés de leur omnipotence médiatique et qui n’ont pas encore l’âge de comprendre qu’il y a plus difficile que de savoir perdre, et c’est gagner sans triomphalisme. Ils retourneront à l’université, se joindront sans doute aux partis politiques qui s’offrent en alternance ou aux mouvements de contestation du système, tout en sachant que la rue est la voie royale et la plus enivrante pour imposer leurs idées.

La rue a gagné sur l’État de droit. Les lois votées à l’Assemblée nationale et celles imposées par les tribunaux pourront désormais être invalidées dans les faits par des groupes divers qui ont fait leurs classes ce printemps en bloquant Montréal la rouge, en noyautant les réseaux sociaux, en intimidant leurs adversaires et en usant de violence. Le problème est de savoir qui décidera en démocratie de l’iniquité d’une loi.

La rue a gagné en imposant son esthétisme. Ces foules immenses, jeunes, bariolées, énergiques, enragées ou rieuses qui crient, chantent, se défoulent sans peur devant la police ou faisant peur, le visage masqué, des pierres à la main, dans des ballets de danses destructrices, ces foules dégagent une beauté incontestable. Ces foules ont un effet de contagion car elles n’exigent, pour en faire partie, que de plonger dans l’irrationnel grisant. Ces foules effacent momentanément l’angoisse et les inquiétudes de ceux qui les composent. Elles n’engagent à rien d’autre, et surtout pas à prolonger l’engagement dans l’austère et dure réalité du long travail pour convaincre l’adversaire du bien-fondé de ses idées et, plus ardu encore, pour les faire triompher par les canaux institutionnels.

La rue a gagné contre les futurs gouvernements qui tenteront d’imposer leur politique en exerçant le pouvoir conféré par l’élection. À l’avenir, tout gouvernement pourra ultimement être mis en échec par des groupes d’opposants décrétant inique et injuste une loi ou une politique ministérielle. La rue a gagné en internationalisant un conflit mineur autour duquel se sont agglutinés des adversaires de tous genres. D’abord, une vaste majorité de citoyens qui rêvent depuis des années d’en découdre avec les libéraux et vouent une haine active à Jean Charest, transformé en ennemi numéro 1 du Québec en marche. Et une extrême gauche longtemps souterraine et de ce fait hyperactive, pour qui le noyautage, l’infiltration et l’intoxication selon les meilleures références soviétiques d’avant l’effondrement du mur de Berlin servent de praxis. Des groupuscules anarchiques, anticapitalistes qui radotent sur un Cuba du Nord et qui, comme le leader du Front de gauche en France, Jean-Luc Mélenchon, affirment sans hésitation que Cuba est une démocratie. S’ajoutent à ces personnes des indignés, des déçus, des nostalgiques des années du lyrisme nationaliste et des militants inconditionnels des droits et des libertés. Dans les reportages diffusés en France, par exemple, les manifestants interrogés exprimaient avec force et conviction l’un ou l’autre de ces points de vue. Les médias français dans leur quasi-totalité n’ont donné la parole qu’aux manifestants, si bien qu’il fallait en conclure à un mouvement généralisé et quasi unanime contre la gouvernance actuelle. Ignorés, les 70 % d’étudiants en classe ; inexistantes, les concessions faites aux étudiants. La rue montréalaise a réussi à donner à penser que la révolution sociale tant réclamée en Europe et ailleurs est en marche là où on ne l’attendait guère, dans « ce Québec irréductible, village gaulois encerclé par l’Amérique », comme l’a décrit avec enthousiasme un confrère de la radio française.

Comment allons-nous retrouver nos esprits après tant d’excitation, de fébrilité, de haine aussi, une haine sans retenue, violente, collante, épeurante, véhiculée à travers les médias sociaux d’abord, dans les médias traditionnels ensuite, où devraient pourtant exister des filtres plus efficaces, et dans le discours public des matamores de tous genres ? Comment remettre la raison à l’honneur alors que le calendrier politique va nous plonger bientôt dans une campagne électorale dont on n’ose imaginer l’atmosphère avec la rue comme lancinante tentation des flambeurs, pyrotechniciens et autres extrémistes allergiques à la parole contraire ? Qui, parmi les meilleurs d’entre nous, nous, le peuple québécois perturbé, inquiet, espérant et raisonnable, émergera pour imposer leur autorité morale sans laquelle le chaos, la désorganisation sociale, la déstabilisation institutionnelle nous guettent ? Comment un futur gouvernement, vraisemblablement minoritaire, en arrivera-t-il à exercer le pouvoir sous la menace de cette épée de Damoclès que représente la victoire de la rue de ce printemps érable ? De quoi faut-il se souvenir pour en arriver à comprendre les raisons de cette folie qui s’est emparée de nous et que l’on cristallise sur la personne du premier ministre et son parti, mais dont on a l’intuition qu’elle pourrait resurgir devant tout dirigeant politique à l’avenir qui ne répondrait pas aux exigences des uns ou des autres ? Et si le joyeux tintamarre actuel servait aussi à empêcher d’entendre la gravité du silence sans lequel aucune pensée ne peut naître ?

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F87%2F19%2F976815%2F76675720_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F13%2F976815%2F76451375_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F77%2F77%2F976815%2F76040574_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F75%2F976815%2F75782674_o.jpg)